1933年に建った明治屋京橋ビルが残ってよかった。同じスケールの新しいビルを隣に建てて残りの容積をガラスのタワーに押し込む戦術はいい。数十年か経って古いビルの耐用年数が尽きてまた同じスケールの箱に建て替わる。そうやってゆっくりと変わって行く街の方がいい。そのころにはもう建て替える必要が無くなっているかもしれないが。

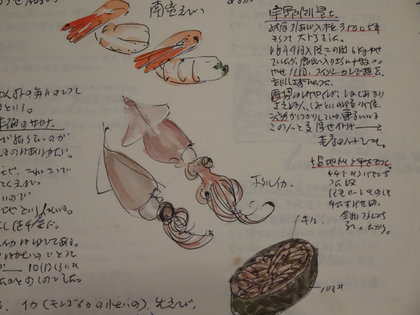

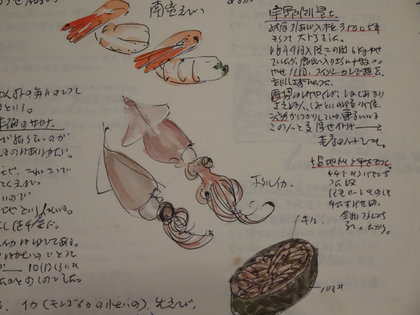

gallery IHAでの「建築的冒険者たちの遺伝子」出版記念パーティーで元菊竹事務所の遠藤さんに薦められた西山卯三展へ。目が眩むようなディテールドローイングがあるわけではなく、怖ろしく細かいメモ、漫画、収集物などの記録群が陳列されていた。偏執狂に近い。私にもほんの少しだけれど似たような性癖がある。面白かった。

東京では1970年から始まった銀座歩行者天国も50年近く経ってすっかり地に足が着いたようだ。いろいろな人々がそれぞれ思い思いに場を楽しんでいる。街路に開かれた建築空間がほとんどないのはずっと変わらないから、時間をかけて人間の方が成長したということだろうか。60年代のある瞬間に味わった街路の解放はあれから絶えて久しい。

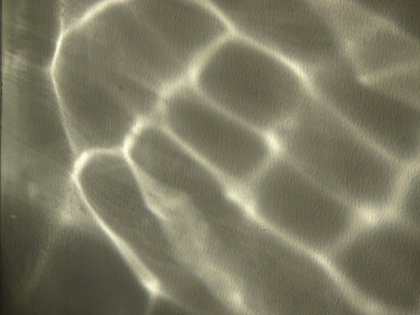

GSIXの屋上の周りすべてにサッシが立ち上がり視線が開放されているのはいい。僅かな勾配の石の床面を音もなく流れる水の細波も好きだ。裸足の子どもたちが戯れる様が絵になっていた。植栽は残念ながらランドスケープデザインになっていない。案合図に描かれている塔屋と現実の落差はかなり大きい。「デパートの屋上」でこんなことを感じることができたのは大きな進歩だろう。

銀座の大型商業施設GSIXをやっと体験。谷口さんのファサードはガラス面が反射で消失して強い水平の匿名性が浮き上がる。商業施設に欠かせない個々の記号性は暖簾が担保する。理性による革新。中身がそこまでのレベルにはないのはあたりまえ、か。

不愉快なエリアを抜けて行くカットハウスは麻布十番のはずれにあってもう30年も4月1日と10月初旬に通い続けている。習性だ。ここに来るとランチは十番の真ん中に在る「たき下」になる。たまたま並んでいた西洋人4人組が遠くに停まっている車のフロントガラスに反射した陽の光で壁のシルエットになった。みんな上手に箸を使って焼き魚を食べていた。食べ放題がうれしい大根おろしにかける醤油の量がどう見ても多すぎるのだけは気になった。