キリンの小規模醸造所Spring Valley Breweryの試作品第5弾「496」が届きました。醸造者名やスペックを手書き文字で綴ったラベルが雰囲気を出しています。「496」の名前の由来は知らないのですが私はどうしても京都限定で販売されていた「1497」を連想してしまいます。話は20年以上前に遡るのですが、ワークショップが1988年に設計した京都の「市場小路」という飲食店で限定販売のビールを出すことになり、その名前を考える集まりにふと出くわした私が「開発番号をつけたらどうですか」と言ったのが採用されて「1497」となったのです。地ビールという言葉がまだなかった頃で珍しかったせいか上面発酵の独特の香りのビールが大いに受けて、やがて京都全体で飲めるようになり、缶ビールまでつくられるほどの商品になり(ただし製法を調整したそうです)2010年の京都ビアパーク閉鎖と共に惜しまれながら終売。懐かしいなあ。

Tokyo Station Galleryの「東京駅100年の記憶」展。100年を3っつの時代で切り取った丸の内エリアのジオラマは見ごたえがありました。

居住空間デザインコースの学生たちも模型製作に参加したそうです。ライトアップは30分毎なので見逃さないように。上下左右に散らばるプラットホームの三次元展示も面白かった。渋谷駅もこういうのがあれば少しは分かりやすくなるかもしれません。

ヒトに連れられたイヌの中には空気を読み切れない輩もいて、隙を見て鳥の群に突進したりすることもあります。鳥たちはとりあえず逃げてはみせますが、たいして気にはしていないようすです。こちらに向かって一斉に歩を進める団体行動が不気味。コンプソグナトスだったら怖いだろうな。

冬の公園は鳥が楽しい。毎朝新宿中央公園を歩き抜けながら鳥たちの世界に迷い込んでしまうことしばしば。種ごとのからだの大きさによるそれなりの序列があるようで、カラスが来ればハトはよけて暫し遠巻きに。さらに周りにはムクドリ、そしてスズメ。

都立大学駅前で気になっていたワインバーmarucanについに寄ってみました。ここも自然派。グラスワインの品揃えがしっかりしています。かわいいキツネのBornard Arbois Ploussard Point Barre 2012と甲州の四恩ローズ橙2014をいってみました。どちらも飲み慣れたワインとは違う爽やかな軽さ。自然派の持ち味が少しわかってきました。いいかも。ホームページは

こちら。

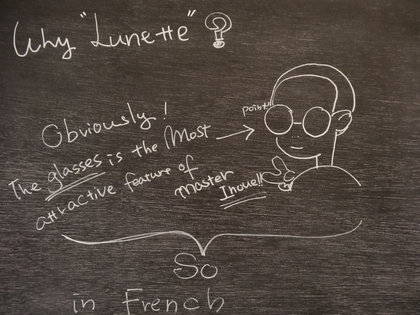

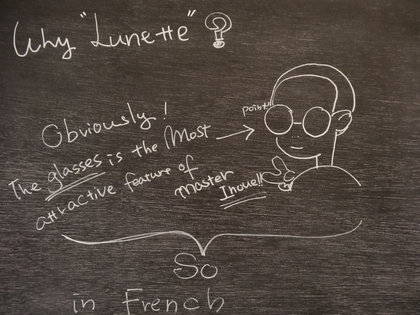

ランチ圏内に素敵なワインバー出現。ランチを何回か楽しんではいたのですが、ついに仕事帰りに寄る機会ができました。ワインを含めてオーガニックにこだわっている、やさしいお店です。写真はマスターの奥さんが描いた店名由来。ホームページは

こちら。

解体工事開始目前の国立競技場に行ってきました。寒かった後は熱い懇親会。

神宮外苑と国立競技場を未来へ手わたす会を支える女性たちのパワーに感動。建築家の参加があまりにも少ないのには失望。時代は変わってしまっているな。