ゴイサギの近くには超望遠レンズを持った鳥おじさんたちがいて遠く対岸を狙っている。オシドリ一家がいると教えてくれたけれど遠すぎて肉眼ではよくわからない。コンデジのファインダーでなんとか確認することはできたけれど遠すぎて写真もおぼろげだ。「洗足池公園で確認された野鳥」一覧にもオシドリの名があるけれど「極稀」とある。サクラ目当てで来たけれど珍鳥二連発で気分は春。

オシドリ鴛鴦Aix galericulataカモ目カモ科。英名mandarin duck。

最近は新宿御苑が好きだ。去年と一昨年は大学の設計演習の敷地を御苑の周縁部に設定したので学生たちとも公園もその周りも何度も訪ねた。私にとって最初はただの広い公園だったのが最近では樹木、植物、花、風景、鳥など興味の対象あふれる豊かな空間になっている。オオカンザクラが満開だと聞いて出かけた日曜日に先ず新宿門近くの池で足が止まった。なんとゴイサギがいたのだ。頭から背にかけての渋い青が美しい。しばらくすると後ろにもう1羽が飛来したが色も模様も違って少し地味だ。雌に違いないと思う間もなく望遠レンズを持った鳥おじさんが仔であることを教えてくれた。ありがたい、がまだ仲間にはならない。

ゴイサギ五位鷺Nycticorax nycticoraxペリカン目サギ科。英名night heron。

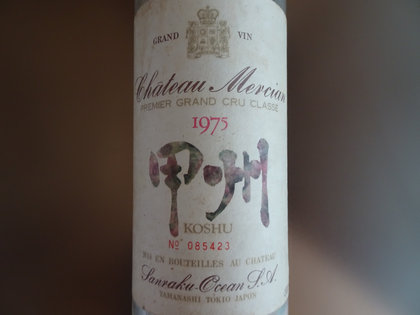

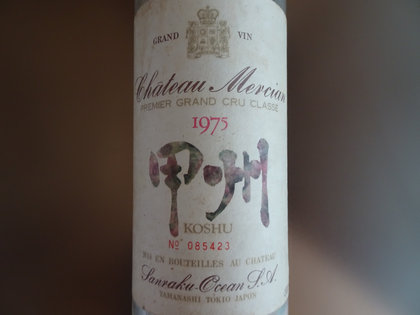

もう10年くらい前にメルシャンの勝沼ワイナリーの設計をすることになってそれまで知らなかった日本のワインの魅力に気がついた。その当時はワインバーなどでもまだ馴染は薄く置いてあったとしても価格はかなり高かったので外で国産ワインを開けることは稀だったように記憶している。暫くして「甲州」がワイン用ブドウとして国際的に認められたせいか国産ワインの市場認知度はどんどん高まり始めた。ワインというお酒の魅力の本質は地域性にあるというのが私の解釈で、食べ物は地の旬のものが一番だしそれに合わせる酒も地のものがいいとなるとワインなら地の葡萄品種が合うということになる。とはいえ赤だとマスカットベーリーAはいまいちでブラッククイーンとか甲斐ノワールとかの山葡萄系の今後に期待という状況なので、昔は赤ばかりだった私が白のKoshuを好んで飲むようになってきている。俗に大和撫子と言われるように香りは控えめで仕立て方によってさまざまな個性を垣間見せてくれる味わい深い葡萄だ。写真はメルシャンで記念にいただいた甘めに仕上がった年代物の甲州。明日は今年になって初めての勝沼行き。ワイナリー限定の甲州があったら持ち帰ろう。建築が育っていくさまを体感しに行くのはこの上ない楽しみだ。

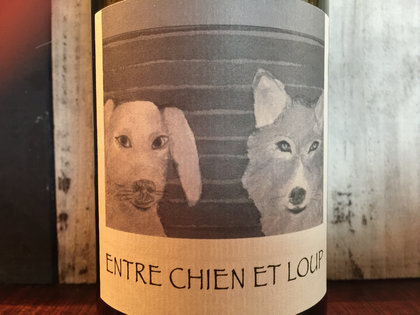

スタジオから歩30秒ほどの距離にある方南通りは大江戸線の駅ができてから沿道が急な速度で変わり続けている。コンビニとファストフード店がほぼ出そろい東急ステイができAPAホテルが建設中で、すでに地域性はほとんどない。横断歩道が青に変わるまで90秒もかかる自動車のためのまっすぐな道は人も自転車も忙しそうで味気ないが一歩裏側の街へ入ると路は狭く曲がりくねっていて雰囲気はローカルだ。そんな危うげな界隈にlunetteという小さなワインの店を見つけたのはラッキーだった。ビールはHeartlandでワインは自然派。フランス、イタリア、日本、スペインなどの小さな若いワイナリーのワインはからだに優しい感じ。日替わりの数種類をグラスで飲みかえていく楽しみ方もさることながら名前もエチケットものびのびと自由な若いワインとの出会いは新鮮だった。このエチケットは大阪の島之内醸造所のCafune。ポルトガル語で「愛する人の髪にそっと優しく指を通す仕草」を意味しているのだそう。ラテン語由来の愛あふれることばを見つけてくるセンスが楽しい。岩手産ナイアガラ100%を大阪で醸造。ランチタイムに壜を見ただけなので中身も飲んでみたい。醸造所のある島之内は偶然私が65年前に生まれた処だ。

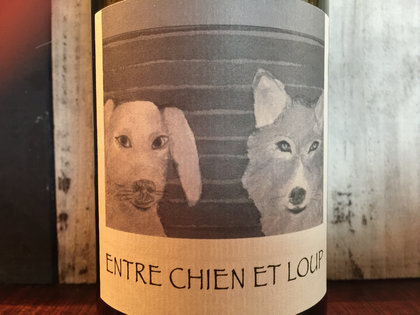

lunetteのインスタに載っていたエチケットがあまりにも気に入ったので空壜をもらってきた。「犬と狼の間」という名前もいいなあとワインの素性を調べるためにググってみたらワインより先に「qfwfqの水に流して Una pietra sopra」という文学ブログに行き当たった。entre chien et loupは黄昏時を表すフランス語の慣用表現だそう。おもしろいなあ。ブログに引用されていたローザスコットによる「慣れ親しんでいて心地よいものとよくわからなくて危険なものとの境目」という解釈が絶妙。フランス語ならではのセンスなのかもしれない。そう言えば

la chouetteというのもあったなあ。生き物への愛着が深いのかも。そんなに含みのある名前だったのかと飲んでみたくなった。アルザス産でオーセロワ100%珍しい葡萄だ。ちなみにqfwfqは現代イタリアの作家イタロ・カルヴィーノの小説に登場する語り部だそう。そのqfwfq子は「黄昏時というよりも「逢魔が時」といった感覚により近いだろうか」と言っている。何やら奥は深い。

正月の京都旅行では桂川、鴨川に鵜がたくさんいたけれど東京で出会ったのはこの洗足池が初めてかな。左にいる1羽を発見して撮っているうちにいつのまにか右側に連れが現れた。飛んできた気配はないし濡れているようだから暫く水面下にいたのに違いない。鳥は思った以上に長時間潜水できることはわかっている。大空を飛べるし水の中も飛べるし、鳥はいいなあ。しかもいつも番いだ。

カワウPhalacrocorax carboカツオドリ目ウ科。英名great cormorant。

洗足池のボートハウスの野鳥写真展で「洗足池公園で確認された野鳥」一覧をいただいた。なんと94種類も載っている(もっともそのうち41種の備考には「稀」「極稀」とある)。そのうち私が確認した、と言えるのはアオサギ、オナガ、カワセミ、キジバト、キンクロハジロ、ゴイサギ、シジュウカラ、シロハラ、スズメ、ツグミ、ドバト、トビ、ハクセキレイ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、ヒヨドリ、マガモ、ムクドリ、メジロ、モズ、ユリカモメ、ワカケホンセイインコ、カワウ、カルガモ。鳥の世界もまだまだ奥が深いということ。この中で一番最近同定できたのがシロハラ。写真は清澄庭園の西に隣接する清澄公園。

シロハラTurdus pallidusスズメ目ツグミ科。英名pale thrush。