ヒヨドリが集まっていたので気づいた洗足池のコゴメヤナギの花。ミモザまたはミモザモドキの派手な黄色と違ってふわっとした黄色。

桜が咲くと日本もいいなとは思うけれど風土にあった美しく朧げな草花はほかにもある。これはひと月ほど前の新宿御苑の山茱萸と満作。この日は染井吉野はまだだった。オシドリ、ゴイサギ、モズ、ツグミ、鳥もいろいろいたなあ。

千鳥ヶ淵のサクラは昼と夜では趣きがかなり違う。昼は華やかで夜は凛として美しい。特にライトアップが桜色に着色されていない真っ白な夜桜は息をのむほどの美しさだ。手持ち写真の甘さが残念だが三脚を持ち歩くようにはなりたくないと思っている。いつでもコンデジが今の私には合っている。

2回目の目黒川はちょうど満月だった。手持ち撮影の割にはブレていないかもしれないがかなり霞んではいる。この朧げな感じがサクラにはよく似合う。それにしてもこの日の目黒川はすごい人出だった。老若男女楽しそうに連れ歩いているのを穏やかに眺めていられるのだからおとなになったものだ。

今年はよく花見に行った。大酒を喰らわなくても花の下で一杯というのは好きだ。酒抜きでは花見とは言えないかもしれないのだがこの目黒川の夜桜は2回とも酒抜きだった。まあひとりだったからというだけのことだがみなが楽しそうに飲み歩いている傍らで写真に徹するというのもときどきはいいかな。

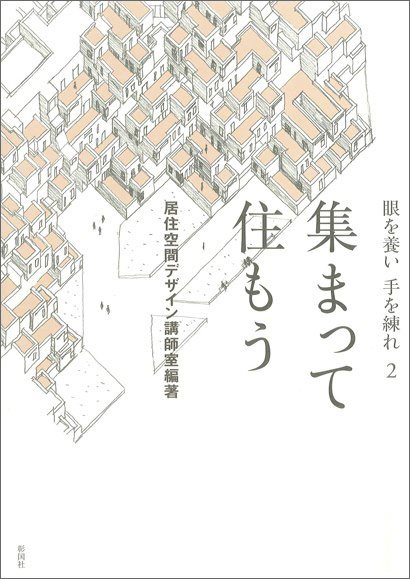

横浜国大の後輩の佐野ももさんのcommaの住宅を見学させていただいた。3つの木の軸組+切妻が軸を変えながら連続する平屋。小屋もあらわしなのでロフトがある部分では平屋が重層するから「2層の平屋」なのだそう。軸組を振るという冒険に挑戦した理由が案内文に書かれていて稜線添いの敷地の地勢に素直に従ったことがわかる。細い路がくねくねと上下し周りの家の屋根も向きは等高線に従っている。その環境への納まり具合は十分に納得できる。しかし異なる系の軸組がぶつかる処のディテールは私には落ち着かない。真ん中の軸組が土間を支配していてその空間が外部に繋がっていく感じは好きだ。軒の出には細かい工夫がされていて、意図したことではないのかもしれないが、屋根のたおやかなうねりは魅力的だ。近くに「海軍道路」と呼ばれる広いまっすぐな道路があってこの両側だけは宅地が整然と並んでいて屋根の向きも揃っている。個別にはよさそうな家もあるのだが界隈としての魅力が周りとくらべて明らかに劣る。その落差がこの冒険の引鉄になっているのではとふと思った。写真が諸般の事情でアップできないのでランチの店のかわいい情景を代わりに。私の向かいの席には猫が寝ていてテラスにはキジバトが水を飲みに来ている。「海軍道路」の裏をうねる小路からブリッジを渡ったところ。いい小旅行。

室伏次郎/スタジオ・アルテック+ミタリ設計。船橋駅近くにある教会。礼拝堂の光が美しかった。プロテスタントのインマヌエル教会でカトリックよりずっと形式性が抑えられている。だからというわけばかりではないだろうが礼拝堂の空間の軸と祭壇の軸がずれていて俄かに親近感のようなものを覚える。カトリックは苦手だ。まったくの余談だが私の祖父はプロテスタントの牧師だったそうだ。それでもなおキリスト教も苦手だ。線路を挟んで少し離れたところに小さなサテライト教会もある。