ゼミ旅行四国5。牧野富太郎記念館(内藤廣2005)。小さいころ図鑑が好きだったので牧野富太郎の植物描写はあこがれだった。高知市の太平洋側に隆起した五台山の地形に埋め込まれた2棟の建築は外部に閉じ、内部に開いている。素直だ。牧野植物園事態も植物が柔らかく繁茂していて気持ちのいいところだ。遍路の小路が園内を通り抜けている。

ゼミ旅行四国4。金刀比羅宮緑黛殿(鈴木了二2004)。2日目の宿は琴平の大型温泉旅館。学生たちも面白いことを考えるものだ。大浴場につかり大広間で宴を張ってすっかり観光客になって785段を登った。過日の台風で奥社までの583段への路が封鎖されていたのは幸い(笑)。本殿の脇にある場違いな感じの荒々しい現代建築は鈴木了二だった。ちらっと眺めただけなのでコメントは控えておこう。

ゼミ旅行四国3。仏生山温泉(岡昇平2005)。高松からことでん(高松琴平電気鉄道)に乗って仏生山温泉へ。乗車券と入浴券がセットになって団扇になっているのが楽しい。仏生山は法然寺の門前町で56年に高松市に編入されている。2005年に仏生山温泉ができたのをきっかけに町おこしが地域の内側から始まっているようだ。温泉の裏には「仏生山まちぐるみ旅館」もできている。「仏生山ウルトラファクトリー」「彫刻家の家」「へちま文庫」「四国食べる商店」「ことでん電車図書室」などマップ第3版を拾い読みしているだけでも楽しい。地域に根付いた動きに建築の存在が寄与しているのはうれしいことだ。かけ流しの重層泉もいい湯だった。フライヤー収集癖のファイルには12月1日に「仏生山縁側の編集室」で開かれた「ハトを、飛ばす」上映会の案内もある。監督の町田康彦さんの「映像日誌みたいなもの」を読むと3・11をきっかけに生まれた作品であることがわかる。町は確かに育ち始めている。

ゼミ旅行四国2。地中美術館(安藤忠雄2004)。2011年の直島滞在時間は3時間を切っていたので地中美術館は素通りした。見なくても解かるとその時思ったのは間違いだった。特にタレルの「オープン・フィールド」での体験が不可思議。初冬の曇り空の自然光でモネを観るモザイクタイルの空間は良かった。低反射ガラスの反射はやはり気になったが仕方はない。知り合いでモネに詳しい林綾野さんは福武さんに誘われてここでモネを語った。誘われたツアーには開館時刻前鑑賞も含まれていた。ご一緒しなかったのは間違いだった。閉じた空間の中に海に開かれたカフェを用意しているのは旨い。外に出られるよと英語で教えてもらったおかげでテラスからの絶景を楽しんだ。そこで撮った瀬戸の島並はひときわ美しい。

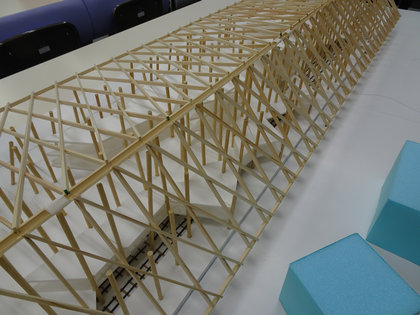

ゼミ旅行四国1。豊島美術館(西沢立衛2010)。初めて訪れたのはあの忌まわしい原発禍の始まりの2011年だった。その時には入口の脇に仮設のテントがあってそこで靴を脱いだ。直後に設計者の西沢立衛さんとお会いする機会があって

建築体験の感動をお伝えするとともにテントについては苦言を呈した。設計中は靴のままで入館する予定だったのが竣工後に靴を脱ぐことになったのが原因だとうかがった。確かにあの繊細な白い床に塵芥は相応しくない。長い舗装されたアプローチで靴底を浄化する狙いだったと推察されるが万全を期することになったのだろう。アプローチの始まりのチケットセンターで裸足にしてしまえば、と軽口を叩いて別れたあと一年も経たないうちに手が打たれたとの噂を聞いて流石だなと思っていた。入口の手前に新たに設けられたRCの流麗な構造物は靴脱ぎベンチになっていてその下に靴が収容される。スリッパが用意されていた。当初から計画されていたかのような納まり具合は流石だなと唸った。アプローチの途中には見晴らし用のベンチが新たに設けられていた。チケットセンター前の椅子は以前と変わっていた。細やかさが面白い。2度目の空間体験も新鮮だった。静謐な空間を歩き回っていて頭の真上が空になるところに至ると気持ちが動いた。面白い。特に屋根面がアイレベルの下に来ると気持ちは空間から外に出る。水の挙動をしつこく観察した。同じ穴から吹き出てくる水の量が微妙に違っていて流れる経路、速さがひとつひとつ異なっている。小さ過ぎる水滴は途中で停まって、後から来る水滴が引力の範囲内を通過する時に合体し流れていく。大きな水滴は細長い生き物のようになって速度を増して走って行く。大き過ぎると途中で尾が切れるように水滴が残る。見ていて飽きない。面白い。躯体の劣化が僅かに見うけられるが空間の本質にとっては些末なことだ。今度はここで雨を体験したい。

横浜散歩から6。6羽のスペースを7羽で取り合っていてふと4羽だけが並んだ一瞬。