富士の麓の現場、引渡し完了。終電まで飲みました。締めの写真は富士山。

日本木造遺産展@富士フィルムフォトサロン東京。藤森照信・藤塚光政「日本木造遺産」の写真展。建築を選ぶ視点が素晴らしい。表面的な美ではなく「歴史、空間と構造、建立の構想」を主眼にしたことが鍵だろう。奈良井宿・中村邸、屋根付き橋、菅の船頭小屋といったヴァナキュラーな木造に光を当てたことも大きな成果だと思う。時の流れの中に生き続ける木造遺産の美しい写真を見ていると、風土から生まれた木造建築の伝統が私たちの文化の大きな財産であることがよくわかる。藤塚さんと出会ったのはワークショップ時代の「立川の家」の撮影の時で、細かい邪魔モノを気にかけず手持ちのカメラですいすいと写し取っていく様が印象的だった。私の中でその俊敏さの記憶と「日本木造遺産」を繋げるのは時の経過も絡んだ不思議な体験。そういえば展覧会の船頭小屋には藤森さんが写っていました。写真は六本木の歩道橋から見下ろして撮った染井吉野。これも日本です。

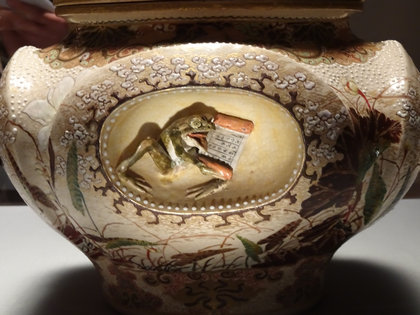

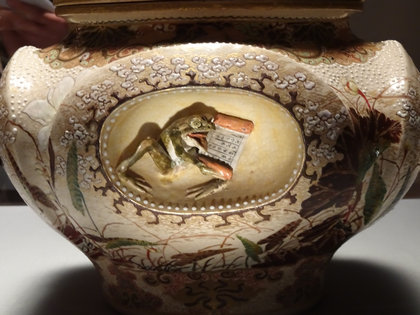

宮川香山@サントリー美術館。去年大学生の娘と由比の静岡市東海道広重美術館に行った時にたまたま宮川香山展をやっていたのが初体験。かなり強い印象を受けていたので迷わず麻布十番帰りに寄ってみました。リアルな蟹、鼠、鳥などが花瓶に取りついた「高浮彫」を中心とした前半に先ずは圧倒されます。宮川の凄さは作品の質を世界的なものにするために手法を考え技術を鍛錬するところ。表面的な装飾に頼るのではなく、技術に裏付けされた表現により、他を寄せ付けない作品を生み出しています。高浮彫で世界を席巻した次をさらに考え続ける執拗さにも脱帽。後半は釉薬などの技術的挑戦で新たな美を生み出しています。釉薬に明るくない私のような素人が感動できる斬新な作品が何点もあるのは流石です。写真の作品含め4点のみ撮影可能だったのがうれしい。残りは図録で。

天ぷらの具材が冷蔵庫に溜まってきてしまったので初めての天ぷらに挑戦。ネット上で、水の代わりに酒を使って玉子と冷水を使わないレシピを発見。アルコールが小麦のグルテン化を防ぐのだそう。火加減はIHがばっちりやってくれるので初心者にしてはからりとおいしく出来上がりました。しかし翌朝つくったかき揚げの方はまったくまとまらずにバラバラ。出汁に浮かべて「抜き」にしたものを掬ってご飯にのせた「ばら天丼」が海老、蓮根などの食感が独立していて意外にいけました。

3月25日。居住空間デザインコース25周年OG会@都庁展望台。会場で配布された「25周年の歩み」小冊子がおもしろい。宮脇賞と称する優秀作品選考会の結果及びゲスト審査員、新入生歓迎レクチュアのゲスト、京都研修旅行レクチュアのゲスト、歴代教官・非常勤講師、卒業生が一覧になっている。私としても12年かかわらせていただいて、もう断片化していた記憶がひとつにつながると、コースの持ち味が再確認できる。立派な厨房のある製図室で培われるコミュニケーションの能動性は貴重。で4月3日には18期生と目黒川で花見。写真は3月31日の熊野神社の桜。

3月25日。北山恒さんの最終講義@YCCヨコハマ創造都市センター。「近代から解放されて」と題された講義の結詞は「建築とは身体的に社会を実感させるメディアである」。北山さんの教え子たちが編集した退官記念のK-bookも興味深い。この本ができあがっていくプロセスで私は北山さんの教育の成果を実感した。建築写真としては学会賞受賞作をはじめとした北山さんの作品のかわりにWORKSHOPのfrom DANCEだけが使われている。K-bookのインタビューで私と谷内田さんがfrom DANCEを語ってはいるのだけれどfrom DANCEが一番重要だと発見したのは編集者たちだ。教育とは能動性を培わせること。で4月1日の旧WORKSHOP創立記念日には編集者のひとりも交えてApril fool WORKSHOP。写真は3月30日の目黒川の桜。