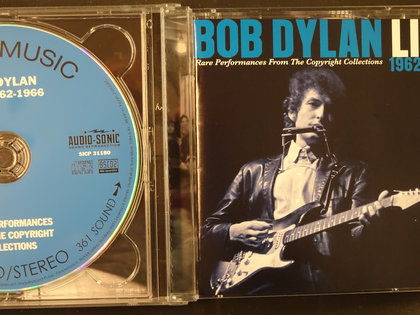

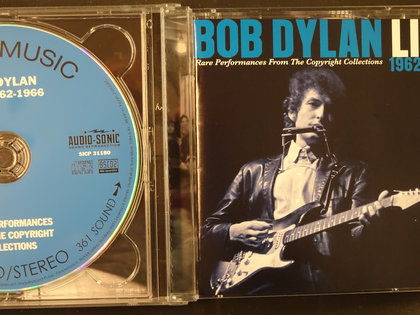

ボブディランがフジロックについにやってくる。「ボブのニュース」サイトからの引用だが、主催するスマッシュの日高正博氏によると「今まで何回も何回も話をしてきて、過去に土壇場でキャンセルくらったこともあったけれど、今年は不思議なことに『出たい』って言ってくれた」のだそうだ。過去の例だと大物はトリと決まっていたのだが今回のディランは18:50-20:20。東京に列車で戻るぎりぎりの時間設定だ。特別なセットリストになるとうれしいのだが、最近の欧米でのロックフェスティバル出演ではただ曲数が少ないだけで曲目の変化はない。極東ツアーの初日27日ソウルのセットリストではオープニングとアンコール前の曲が変わった。シナトラナンバーは1曲だが前ツアーも初日はそうですぐに3曲に増え最後まで変わらなかった。大勢は変わらずというところか。出演の29日の前日の今夜は苗場から峠越え7kmの法師温泉に泊まる。心配なのは私たちの旅程と連動しているかのような台風12号の挙動。直撃はないが山は荒れるだろう、無事に宿に着けますように。いずれにせよこのまま通り過ぎて当日は台風一過となるはず。写真は来日記念盤として日本で企画されたlive 1962-1966。みごとな選曲でデビューからプロテスタントソングの旗手を経てロックに転向する5年間を聴かせてくれる。筋金入りファンが言っても説得力はないけれど、ディランの凄さが身に浸みてわかる2枚組だ。

但馬・丹後の旅。出石の「宮脇ファン」がつくってくださった旅程は気持ちがこもっていて細やかだった。1日目の夕食は宮脇さんがお気に入りだったという但馬牛焼肉屋。出石から日本海側にかなり行った豊岡駅近くのその店から城崎まで足をのばしてみた。私にとっては志賀直哉の『城の崎にて』というよりは吉永小百合の『夢千代日記』の世界だ。このドラマは亡くなった父が好きだった。ほろ酔い加減で歩いた夜の温泉街はまぼろしのようで写真もおぼつかない(笑)。